Milchpreis: Welchen Anteil erhalten Landwirtinnen und Landwirte?

Vom Milchpreis im Laden landet nur knapp die Hälfte bei den Erzeugerbetrieben. Und der Preis, den sie für ihre Milch erhalten, schwankt stark.

Quelle: Countrypixel/stock.adobe.com

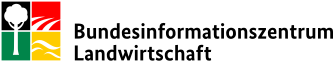

Ein Liter konventionelle Frischmilch kostete 2024 in deutschen Supermärkten vorläufigen Schätzungen zufolge durchschnittlich 1,02 Euro, ein Liter Bio-Milch 1,20 Euro. Laut dem Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (ife), das jährlich die Kosten der Wertschöpfungskette Milch berechnet, bleiben von dem Geld, das Verbraucherinnen und Verbraucher an der Ladentheke für Milch bezahlen, rund 48 Prozent für die Landwirtinnen und Landwirte übrig (Stand 2022). Das ist der sogenannte Erzeugerpreis, den Molkereien den Milchbetrieben für die Rohmilch zahlen.

Warum ist das so? Welche Akteure verdienen noch an der Milch mit? Und warum sind die Erzeugerpreise so instabil?

Wer bekommt was vom Milchpreis im Laden?

Die Milch durchläuft mehrere Stationen, bevor sie im Supermarkt landet. Vom landwirtschaftlichen Erzeugungsbetrieb wird die Milch zu einer Molkerei gefahren. Dort wird sie gesammelt und weiterverarbeitet, das heißt homogenisiert, pasteurisiert und verpackt. Diese Verarbeitungsschritte tragen maßgeblich zum Endpreis bei. Laut ife gingen 2022 rund 30 Prozent des Ladenmilchpreises an die Molkereien: für den Transport vom Erzeugungsbetrieb zur Molkerei, die Verarbeitung und Verpackung, Verwaltung, Lagerhaltung und Logistik sowie die Marge der Molkerei.

Von der Molkerei geht die Milch dann weiter an den Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Für diesen blieben 2022 im Schnitt noch rund 16 Prozent des Ladenpreises, so das ife. Neben seiner Gewinnmarge finanziert der LEH davon Lagerung, Logistik, Personal sowie die Kühlung der Trinkmilch im Laden.

Schließlich behält der Staat noch sieben Prozent Mehrwertsteuer ein.

Höherer Milchpreis für Bio- und Weidemilch

Weil der Aufwand und die Auflagen für die Bio-Milcherzeugung höher sind und der Milchertrag in der Regel geringer ausfällt, benötigen Bio-Betriebe einen höheren Erlös für ihre Milch. Diesen höheren Erzeugerpreis kann die Molkerei zahlen, da sie die Bio-Milch ebenfalls teurer vermarkten kann. Außerdem erhalten die Betriebe noch eine staatlich gewährte Öko-Förderung, mit der sie einen Teil des entstehenden Mehraufwands ausgleichen können.

Auch konventionelle Weidemilch wird in Deutschland oft mit einem Preisaufschlag honoriert, der je nach Molkerei und Programm zwischen 1 und 2,5 Cent pro Liter Milch liegt. Wie die Bio-Milcherzeugung, bei der die Weidehaltung vorgeschrieben ist, bringt auch die konventionelle Weidehaltung zusätzliche Arbeit und Kosten mit sich, beispielsweise durch die Pflege der Weideflächen und den erhöhten Zeitaufwand für das Management der Herden. Umgekehrt kann sie aber auch wirtschaftliche Vorteile bieten: etwa Einsparungen bei den Futterkosten und potenziell gesündere Tiere mit längerer Lebensdauer. Ein Projekt an der Universität Kiel konnte zeigen, dass (ökologische) Weidehaltungsbetriebe betriebswirtschaftlich genauso effizient oder sogar effizienter sein können als konventionelle Stallbetriebe mit höherer Milchleistung.

Ob die Produktion von Bio- und Weidemilch für einen Betrieb am Ende wirtschaftlich rentabel ist, hängt neben dem Milchpreis sehr wesentlich auch von den individuellen betrieblichen Faktoren und dem jeweiligen Geschick des Landwirtschaftsbetriebs ab.

Warum schwankt der Erzeugerpreis für Milch so stark?

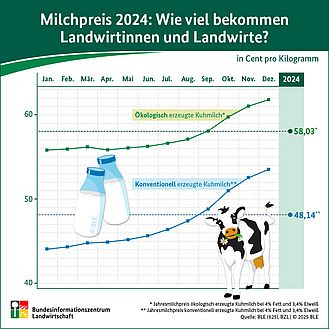

Bei einem Blick auf die Erzeugermilchpreise der vergangenen zehn Jahre (siehe Grafik unten) zeigen sich zum Teil extreme Schwankungen. Wie es dazu kommt haben wir Dr. Ulrike Ahrens gefragt. Sie leitet bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung das Referat Marktinformationen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Preisentwicklungen in der Landwirtschaft.

Landwirtschaft.de: Frau Dr. Ahrens, warum schwanken die Milcherzeugerpreise?

Dr. Ahrens: Das hängt mit Angebot und Nachfrage zusammen – in Deutschland und weltweit. Ist das Angebot an Milch und Milchprodukten knapp, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Molkereien höhere Preise durchsetzen können. Mit einer zeitlichen Verzögerung kommt diese Entwicklung dann bei den Landwirtinnen und Landwirten an, sodass auch deren Milchpreis steigt.

Umgekehrt ist es, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage. So hat zum Beispiel 2023 die Inflation in Kombination mit den steigenden Preisen im Bio-Bereich dazu geführt, dass weniger Bio-Milch nachgefragt wurde. Entsprechend sind die Erzeugerpreise für Bio-Milch gefallen.

Quelle: VMB

Landwirtschaft.de: Aber wie kommt es zu den teils extremen Ausschlägen beim Milchpreis?

Dr. Ahrens: In den vergangenen Jahren kam es zu einer verstärkten Öffnung und Liberalisierung des Milchmarktes. Produktionsbeschränkungen, Preisstützungsmaßnahmen und auch Handelshemmnisse wurden abgebaut. Änderungen bei Angebot und Nachfrage wirken sich seitdem stärker und schneller auf die Milcherzeugerpreise aus. Dies ist vor allem im Export zu beobachten. Während in Deutschland häufiger längerfristige Verträge zwischen Molkereien und dem Handel geschlossen werden, ist das Geschäft im Ausland kurzfristiger und stärker von Preisschwankungen geprägt.

Ende 2022 zum Beispiel, als der internationale Handel in Folge der Corona-Pandemie teils zum Erliegen kam, profitierten die deutschen Milcherzeuger von außerordentlich hohen Preisen, weil die Milch auf dem Weltmarkt sehr knapp wurde. In dieser Zeit hat insbesondere China große Mengen an Milch und Milchprodukten aus Deutschland abgenommen. Inzwischen kann dorthin jedoch kaum noch etwas abgesetzt werden, da China die Eigenproduktion ausgebaut hat und dort mittlerweile wieder ein großes Angebot an Milchprodukten besteht.

Welche Vermarktungsalternativen gibt es für Milcherzeugungsbetriebe?

Viele Milchbauern versuchen, sich durch alternative Vermarktungsmethoden unabhängig von den Marktpreisschwankungen zu machen. Dazu gehören Direktverkäufe über Hofläden, Wochenmärkte, Milchautomaten oder das Anbieten von Abo-Modellen, bei denen Kundeninnen und Kunden regelmäßig frische Milch beziehen.

Diese Vermarktungsmodelle bieten oft eine lukrative Möglichkeit, höhere Margen zu erzielen, da Zwischenhändler umgangen werden und der Preis direkt von den Landwirtinnen und Landwirten festgelegt werden kann. Allerdings sind die Mengen meist begrenzt, und der Aufwand für den direkten Verkauf ist höher. Die genauen Erträge sind stark abhängig von der Nachfrage in der jeweiligen Region und den Produktionskapazitäten sowie dem Produktsortiment des Betriebes.

Quelle: dth48/stock.adobe.com

Worauf können Verbraucherinnen und Verbraucher achten, wenn Sie wollen, dass vom Milchpreis mehr bei den Betrieben ankommt?

Am direktesten können Verbraucherinnen und Verbraucher Milcherzeugungsbetriebe unterstützen, indem sie ihre Milch und Milchprodukte über den Hofladen, Wochenmärkte oder über regionale Abos und Automaten kaufen. Aber auch ihre Kaufentscheidung im Supermarkt kann einen Unterschied machen: wenn sie zum Beispiel Bio- und regionale Marken wählen. Die Hersteller dieser Produkte bieten meist bessere Auszahlungspreise an die Landwirtschaftsbetriebe und unterstützen oft regionale Produktionsstrukturen.

Letzte Aktualisierung: 9. April 2025

Weitere Informationen

Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (ife): Kosten der Wertschöpfungskette Trinkmilch